日時 令和元年6月29日(土)午前8時~正午

場所 広島市安佐北区可部町今井田 柳瀬キャンプ場 太田川河川敷左岸

参加者 親子7家族,子ども12人,大人8人,スタッフ2人,講師7人,計29人

参加費 200円(エサ代),釣り道具貸与

講師 村上正雄氏、田邊博行氏、平田洋司氏、富樫雅司氏、三角政志、中澤順一氏、佐々木晃二郎氏、計7名

主催 公益財団法人 広島市文化財団 佐東公民館

協力 公益財団法人 日本釣振興会広島県支部、広島県釣りインストラクター連絡機構

内容

6月28日(金)夕方4時に佐東公民館の弘中主事、村上氏と佐々木氏の3人で現地を視察する。数日前からの雨で太田川も増水しているだろうと行ってみたら、僅かの増水で釣りには好条件の状態だった。明日は雨も降らないようだし決行することにし、村上氏と急いで戻り、マキエの準備をしたり、スタッフの飲み物などを買いに行ったりした。

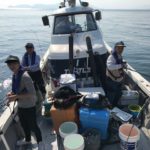

6月29日(土)当日、スタッフは午前7時ごろには集まり、幟を立てたり、道具類を手分けしたりして釣り場へ運ぶ。公民館の樋口館長と弘中主事も来られ、本部席の設営と受付の準備をされていた。

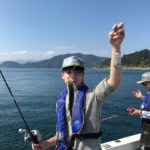

午前8時より受付が始まり、参加者の親子連れが徐々に来られ、受付を済ませた子どもたちは、ライフジャケットを講師の指導で着用、ハヤ釣りが始まるのが待ち遠しいのかハシャギ回っていた。

7家族がそろい午前9時より開会式が始まる。樋口館長の挨拶で始まり、弘中主事の司会進行で講師の紹介、注意事項などの後、冨樫講師による本日のハヤ釣りに関する話があった。釣り道具の扱い方、本日の対象魚オイカワとカワムツの写真を見せ、ポイントへの投げ方、エサ(白サシ)の付け方等の説明があった。子どもたちは早く釣りをしたい様子なので話の続きは、釣り場に行ってからにして、7家族を3班に編成し、A班を先頭に大きな石の横たわる河原を用心しながら釣り場へ移動した。

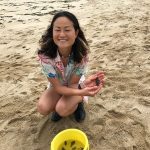

一家族に1~2本ずつ竿を渡し、講師の指導でエサをつけ、準備のできた人からいよいよ実釣に入る。今日もマキエの効果は抜群で色鯉や小魚が寄っていた。竿を出すと直ぐ、オイカワやカワムツが面白いように釣れ出した。納竿の11時30分まで親子で楽しい釣りに皆んな熱中し、全員がゲットする事ができたのも、講師の熱心な指導によるものと思いました。今回は釣れた魚を食べてみると言われ、何家族もの方が持ち帰られたようです。美味しかったかどうか是非感想を聞いて見たいものですね。

午前11時30分に納竿とし、各自道具を片付け、事前に渡しておいたゴミ袋を持って、釣り場周辺のゴミを拾いながら本部へ戻った。子どもたちはアンケートを書き、講師の講評、館長さんの閉会の言葉の後、集合記念写真を撮り現地解散となった。

心配していた雨も降らず、楽しい釣り教室が無事に終了したことを報告するとともに、暑い中、熱心に指導して頂いた講師の方に厚くお礼を申し上げます。

報告者:佐々木晃二郎氏

投稿者: jofi/「親子釣り教室」~太田川でハヤ釣りにチャレンジ~ はコメントを受け付けていません。